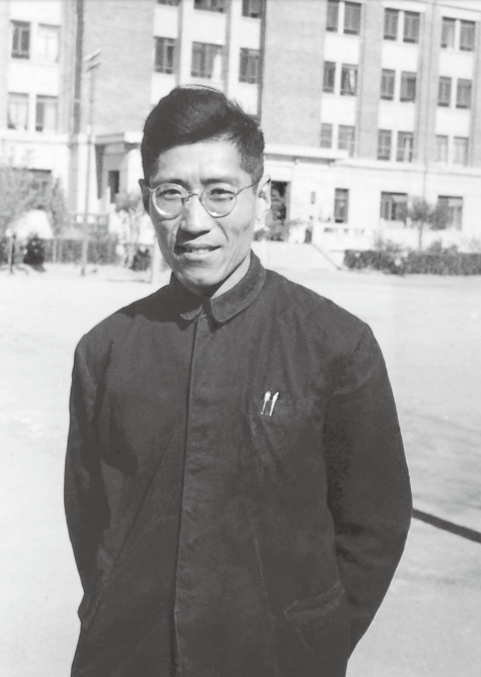

6月29日上午10时,“七一勋章”颁授仪式在人民大会堂隆重举行,授予在不同领域的党和国家建设工作中取得丰硕成果的29位同志勋章,陆元九院士赫然在列。陆元九是我国自动化科技的开拓者之一。他于1937年进入中央大学航空工程专业学习,后远渡重洋获得麻省理工学院仪器学博士学位。1956年,陆元九冲破重重阻力回到中国,投入惯性导航技术的研究开发工作,为“两弹一星”工程和我国航天事业的发展做出卓越贡献。

1980 年前后,航天系统的现状是各单位领导较多,其中真正懂技术的航天专家并不多。加之包括通信卫星在内的航天第一代三大任务接近完成,第一代转第二代,许多重点任务需要进行更新换代,同时,又有不少数量的新型号上马,面临许多技术方案、技术路线等重大问题的决策,部级领导感到势单力薄。为此,航天工业部郑天翔、陆平以及国防科研部门张爱萍等领导构想出由众多科技专家组成一个强有力的技术顾问或咨询班子,以协助解决科学决策等问题。

1982 年,航天工业部先在基层专业院所,如运载总体、卫星总体、液体火箭发动机、固体火箭发动机、控制、惯性技术、计算机微电子、遥测等单位的科技骨干中,遴选出一批杰出专家,任命他们为兼职的航天工业部总工程师,成立了总工程师办公室,并有计划地组织和安排他们到基层单位了解情况。翌年,陆续调任其中的17 位为专职人员,并改名为科学技术委员会(简称科技委),组成了部领导在技术问题上的参谋和咨询专家群体。

科技委真正成为党委领导下的一个集体,无异于由 10 多人的班子组成的一个“群体副部长”,对一些重大技术问题,提出咨询意见,以此作为领导作技术决策时的科学依据。当时的国防科学技术工业委员会主任张爱萍曾说:“没有科技委讨论的意见,我就不签字。”可见,其对科技委工作的重视程度。

陆元九从 1984 年至今,一直在航天工业部科技委工作。他先是在 13 所兼职任航天工业部总工程师,1984 年初调任成为专职的科技委常委。

科技委员的工作大致分为三大类:首先是项目评审。重大项目是否立项,技术路线是否先进,是否符合国情,进度、性能是否可行等问题,都要接受科技委员的详细审查。其次是成果评审。航天工业部下属各院所申报国家三大奖,即自然科学奖、发明奖、科技进步奖以及部级奖励等评审和确认。航天系统每年上报的科技成果有几百项,经过仔细评选,有 100 多项被评为部级一、二等奖,再从其中选出几十项申请国家奖。这是一项繁琐、谨慎而又细致的工作,科技委成员每年需集中一两个月的时间,对此进行评审。还有参加对高级技术人员的职称评定,即对由工程师晋升为副高职称或正高职称的高级工程师进行评定。以重大项目评审为例,评审前,科技委指定少数委员预审,检查上报的材料是否齐全、是否要补充修改等,待一切准备好后再开评审会。会期一般两三天,科技委成员深入讨论,提出中肯意见,为领导决策起把关的作用。

总之,科技委成员通过上述工作,了解部内的主要工作现状、水平及存在的问题,对正在进行的工作、可能达到的水平以及主要工作人员的情况,有较全面的掌握。除此之外,遇到大的技术难关时,陆元九还需组织力量,到基层与研制单位共同攻关;遇到大的故障时,他更要全力以赴,投入其中。以排除故障为例,为了从失败中吸取教训,不是简单地就故障论故障地加以排除,而是应明白问题出在什么地方、为什么出了故障、如何复现以及故障机理是什么等。

为了能胜任工作,科技委成员要相当深入地学习许多其他专业知识,熟悉各专业在具体任务中的相互关系。这些内容,堪称是“系统工程”,有许多经验值得认真总结。为此,管理部门拟订了一些规章制度如双五条归零标准。这些规章制度的建立,对提高员工素质、提升业务管理水平起到了促进作用,这些经验同时被国防工业等其他单位借鉴。在当时的历史条件下,把一些重要专业的骨干力量集中到科技委开展工作,确实是一个创举。

20 多年来,陆元九除了参加科技委对全行业的运载和卫星进行评审、攻关、故障分析等工作之外,还直接参与了惯性技术方面的一些实际工作。他厚重的学识、严谨的作风、丰富的工程经验,对新型惯性器件的研制和推广应用,起到了助推器的作用。

在陆元九的关心、指导和支持下,航天科技集团新型光学惯性器件研究人员攻克了一项又一项关键技术难关,获得了一批具有自主知识产权核心技术和工艺性关键技术,展示了中国航天人在新技术领域的卓越创新能力。航天科技集团某新型惯性技术团队承担的型号及重大预研项目,由原来的几项发展到目前的几十项,通过“八五”、“九五”前期的探索,在“九五”后期和“十五”期间,我国新型惯性光学器件技术研发速度得到加快并取得重大突破,技术指标接近世界先进水平。

此外,陆元九还与 13 所的同志们共同努力,不仅使全所科研实力、各类建设进入较成熟的阶段,而且在几种卫星、飞船、运载火箭、导弹的方案论证及飞行试验数据分析等方面,发挥了重要的作用。陆元九还根据国外惯性技术发展趋势和国内技术基础对新一代运载火箭惯性制导方案的论证进行指导,通过对某些方案的分析、计算和必要的实验,确定了采用以新型支撑技术为基础的单自由度陀螺构成平台计算方案。

陆元九用自己的经历和言传身教,告诉中国新一代航天人:只要不懈努力、积极开拓,只要拥有自主知识产权的核心技术,中国航天就一定能在世界科技前沿占有一席之地,中国航天人就一定能站在世界科技发展的前列。

责任编辑:李娟