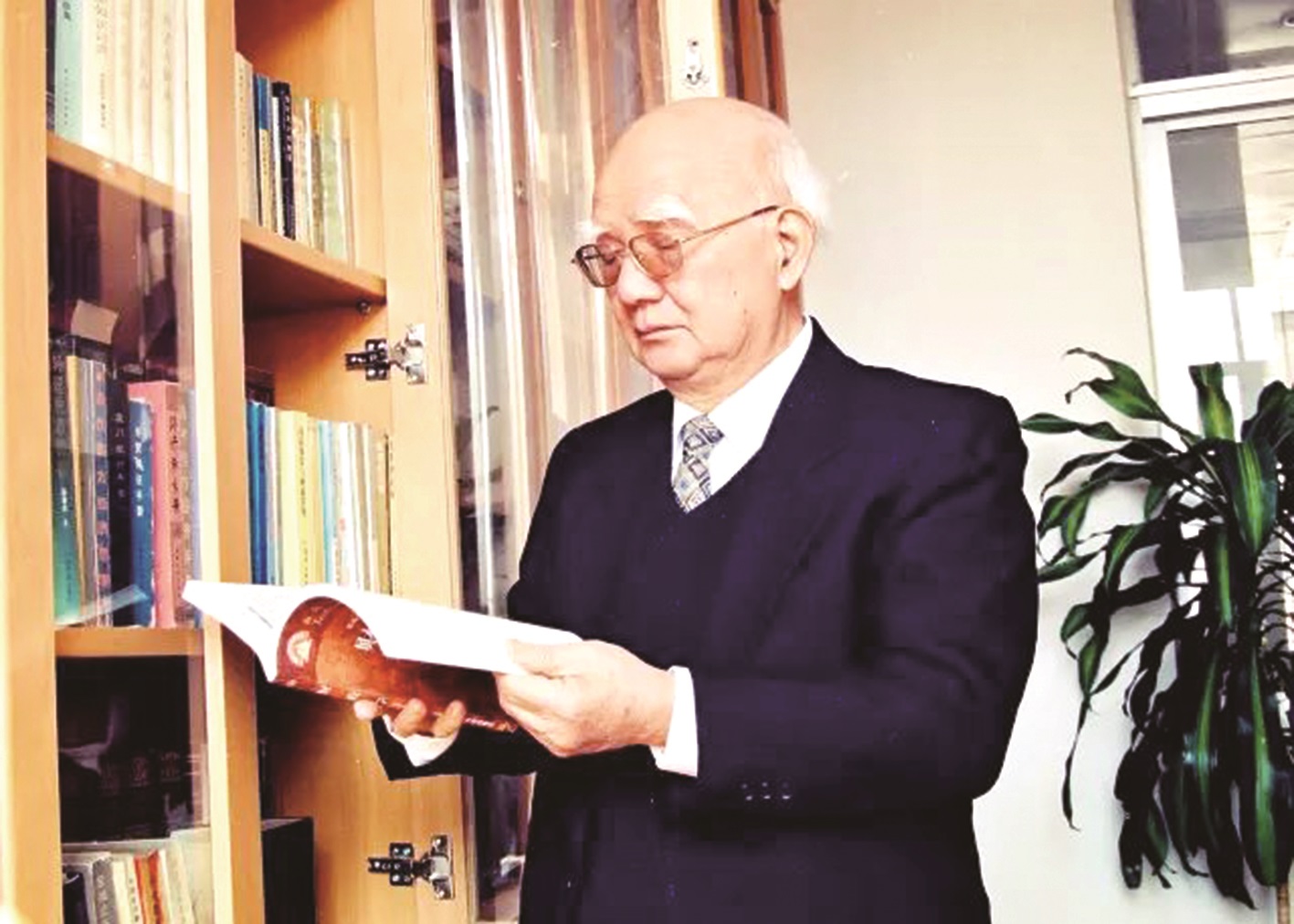

邓子基(1923年6月~2020年12月22日),著名马克思主义经济学家、财政学家、教育家,中国社会主义财政理论的主要奠基者和开拓者之一,厦门大学人文社会科学资深教授、博士生导师,经济学院原副院长,财政科学研究所原所长。曾荣获国家、省部级荣誉奖励50多项,以及“国家荣誉勋章”“世界500名人勋章”“终身杰出成就金人奖”等。

1、“一个还能战斗的老兵”

邓子基的前半生是充满苦难和艰辛的。

1923年6月,邓子基出生于福建沙县,幼年双亲先后去世,生活十分艰难。1937年7月,他考入福建省南平初中,3年后又以优异的成绩考入福建省立福州高中。

1940年,他依靠自己的勤奋和努力,被保送到当时在重庆的国立政治大学经济系读书。1949年,他在福州参加民革地下组织,任福州民革宣传干事兼福州福商中学教师,积极从事爱国革命活动。

新中国成立不久,厦门大学传来了消息,王亚南校长领衔的厦门大学经济研究所开始招收研究生。1950年7月,邓子基以福州考区第一名的成绩,进入《资本论》研究生班学习,成为新中国第一届研究生。

在此后的半个多世纪里,邓子基一直在厦门大学从事经济学、财政学方向的教学与科研工作。作为“国家分配论”的重要奠基人和发展者,邓子基对财政本质做了全面、精辟的论述,并且对加强财政调控、深化财政改革、坚持财政平衡、振兴国家财政等问题做了全方位的阐述,这对我国的财政理论研究与财政实践具有建设性的指导意义。

在数不清的荣誉面前,邓子基从未懈怠,自称是“一名从事财政教学科研工作的老兵”,九旬高龄仍战斗在教学科研第一线。

2、拿着放大镜研学

“他从草根起步,在角落拓荒,却最终写就了自己的华彩乐章。一人,一校,一城。帷幕落下,弦歌不绝。”厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远写下这段话纪念邓先生。

九十八载岁月上下求索,七十余春秋耕耘不辍。“老师对学术兢兢业业的追求,几十年不变对研究的态度,影响了一代又一代的厦大学子。”厦门大学经济学院财政系主任童锦治感慨,曾经做过白内障手术的邓老师,书桌上放着4个倍数不同的放大镜。他一年订了2000多元钱的报纸,从来都没有停止学习。

“一生拼搏研财政,两袖清风为人师。”是邓子基的人生写照。回想过去,唐文倩说:“在成为邓老工作助手3年半的时间里,老师已是耄耋老人,可是他的工作仍繁忙而充实。他依然坚持给每届博士生上基础理论课,依然出席学校的各种活动,从毕业典礼到新生见面会,依然每天伏案几个小时写作或批改论文。”

“每次去看望老师,他都拿着放大镜在看报纸。看到我们来了,会很认真地探讨学科应该怎么建设,讲述他对财政税收改革的理解等。”童锦治说,他不仅关注整个国家的经济政策,对整个财政学科的发展,包括厦大财政系的学科建设都非常关心。

3、“老爷子”的两把“金钥匙”

“一家人的欢乐也就是几个人的欢乐,可师生大家庭的欢乐就多得多。学生超过我,我最高兴。”邓子基曾说,“人生有两把钥匙:治学的钥匙、为人的钥匙。我自己要先掌握好这两把钥匙,然后再把它们交给学生。”

针对研究生在求学中的困惑,邓子基形象地将博士生比喻为“国家队”,将硕士生比喻为“预备队”,倡导同学们要踏实地做学问。他说:“做学问来不得半点虚假,一定要有严谨求实的精神,要坚持辩证的思维和积极稳妥的态度。”

“教书、育人,出人才、出成果”,这是邓子基教授培育学生总结出的“十字诀”。“要做对社会发展有用的人”一直是邓子基教授对学生不变的要求。

“他身上有一种常人难以超越的坚韧。”林致远始终记得,第一次上邓教授的课时,他提出的“二十四字”要求,“‘人各有志、人贵有志、开拓刻苦、严谨求实、扬长避短、勇攀高峰’。他一生都在践行着这‘二十四字’,也指引着我们在人生的道路上坚持不懈、精益求精。”

对待学术,邓子基善于倾听不一样的声音,关注时代发展,并做出积极应对和改变。他鼓励学生和同行们提出不同的观点,希望看到学术百花齐放、百家争鸣,并从中“取长补短”,启发新一辈独立思考,提出疑问。他说:“只有这样,学术才能不断进步。”

4、半个书柜的“秘密武器”

“邓老最大的一个特点就是他非常的平易近人,他会用心记下身边每个人的名字,关注学生的生活和发展。”童锦治说,记得以前和邓老一起去外地参会,有一位司机师傅接过他两次,邓子基就记住了他的名字。

“人的感情是相互的,你爱护学生,学生就尊重你。”邓子基教授谈到师生之道,曾这样总结。

林致远回忆,有几次和他聊起,是怎么保持这么好的记忆力时,他说,“其实没有什么秘诀,我从五十几岁开始就每天记日记,好记性不如烂笔头。”

每天把重要的事情用笔记下,是邓子基保持良好记忆力的“秘密武器”。坚持了40多年,邓子基的日记摆了快半个书柜。

靠着这个秘诀,邓子基教授对学生的关心与培养,贯彻终生。他的弟子,不仅在学校学习期间得老师的细心栽培,毕业走上工作岗位后,还一直得到他无私的指导和关爱。他们都说,邓老是“良师益友”。

“老兵传薪火,根深托新枝。”几十年辛勤耕耘,邓子基桃李满园,硕果累累。这些学生都不负众望,靠他们的努力工作,回报社会,成了各行各业的杰出代表。他爱生如子、潜心求索、锐意创新的精神也影响了一代代毕业生。

治学名言

邓子基心语

做学问来不得半点虚假,一定要有严谨求是的精神,要坚持辩证的思维和积极稳妥的态度。要讲究“解放思想、实事求是;一分为二、对立统一;从中国国情出发;从现象到本质;与时俱进、开拓创新,在继承中发展”的学习方法,在认真做学问的同时,也要努力学会做人。

学生是我们的培养对象,也是服务对象。对于培养和服务学生,我总结了三点体会:一是要有培养理念,就是“教书,育人,出人才,出成果”,培养出的学生要服务社会、多做贡献;二是要有爱心,把学生当作自己的子女,既要严格要求又要十分关心,要以表扬为主,批评要讲艺术;三是要进行人生指导,把自己拥有的人生钥匙传给他们。真诚待人、认真做事;胸怀宽广、宁静致远;严于律己、宽以待人;与人为善、助人为乐。

我一直欢迎新一辈对我的理论进行质疑,只有这样,学术才能不断进步。一家人的欢乐也就是几个人的欢乐,可师生大家庭的欢乐就多得多。学生超过我,我最高兴。

身体要健康,我的体会就是心态平衡、生活规律、劳逸结合、适当运动、合理饮食。身体是干事业的本钱!我是80岁的年龄、60岁的身体、40岁的心态。

我总结出的东西,我还没有完全做到,但我会尽量做。我要活到老,学到老。

邓子基教授亲自为获“邓子基奖教奖学金”学生颁奖■ 资料图

延伸阅读

“白花花头顶”的守望

“我最感动的是1995年,当时我得了甲状腺结节,在厦大医院做手术,手术做了挺长时间。一出手术室,我就看到一个白花花的头顶。后来他们和我说,邓老在手术室外已经等了很久了。”回忆起与恩师相处的点滴,童锦治的声音有些哽咽。

“他喜欢把学生带到自己的书房,一起探讨学术问题,顺便让弟子们尝尝老伴最拿手的热汤面。他的身影每次出现在厦门大学的校级典礼或会议上,都会引起学生的欢呼。因为,他最亲近的学生称他为‘邓爷爷’。”在唐文倩心中,邓子基是学术上的导师,也是可敬可爱的老爷爷。

爱生如子,寓教于谈笑之间。每逢过节,邓子基都会邀请学生到家做客。即使学生毕业多年后,他依然如慈父般关心着学生的学习、生活、事业和家庭。

“爷爷为培养我们倾注了大量心血,教我们经世济民的学问,还润物无声般地将读书人的风骨根植于我们每一位邓门学子的内心。”唐文倩说。

问道持真理 文章与时进

1957年,西南财经学院许廷星教授写了一篇文章,最早提出“财政是分配关系”的观点。当时邓子基才34岁,他从中得到了启发,一连写了《略论财政本质》、《试论财政学对象与范围》、《财政只能是经济基础的范畴》三篇文章,对这个观点进行系统阐述,倡导发展。邓子基在当时提出的“财政的本质是以国家为主体的分配关系”的观点,使他成为我国财政学界主流学派“国家分配论”的代表性人物。

然而,如今作为我国财政主流理论的“国家分配论”,在当时的确立并非一路坦途。“国家分配论”是经过四次学术争论才得到发展的,各次争论邓子基都虚心接受专家的意见,取长补短地完善自己的理论。

20世纪末,市场经济大潮汹涌,不少人开始主张将生产消费领域全部交给市场,并鼓励采纳公共财产论。面对新形势的挑战,邓子基在2001年8月第十六次全国财政理论研讨会上,作了《坚持、借鉴、整合、发展,树立正确的财政观》的主题报告。他提出“借鉴西方‘公共财政论’,发展‘国家分配论’”的论点,坚持中为体洋为用,从实际出发,两优结合,发展和丰富“国家分配论”的内涵与外延,使之能够适应变化的社会经济形势。

作为“国家分配论”的倡导者和主要代表人物之一,数十年来邓子基一以贯之地坚持关于财政本质问题的基本观点,捍卫这一财政理论体系的基石。他毫不含糊地坚称自己是一个“国家分配论者”,坚信“国家分配论”不仅反映了古今中外几千年的“财政一般”的本质,而且突出反映了社会主义“财政特殊”,适合中国国情。这体现了一个经济学家对自己的科学信念的执着坚守,也反映了中国知识分子最可贵的学术品质。

责任编辑:樊羽婷