在法帖的世界里,《宝贤堂法帖》如艺海明珠,灿若星辰。近日,太原市双塔公园正式开园,“群贤宝翰”《宝贤堂法帖》展同期亮相太原市双塔博物馆内双塔西侧的宝贤堂石刻馆,将作为常设展览长期向游人开放。

大小宝贤堂法帖,双塔博物馆内熠熠生辉

法帖,亦称刻帖,是将历代名家墨迹,摹刻在石板或者木板上,拓成墨本装裱成卷或册,使古人的书法得以流传,为今人学习书法提供范本。一些著名的法帖往往引领着书法发展的方向,对中国优秀传统文化的传承起着重要作用。

太原市双塔博物馆,便收藏有两套著名的法帖。一套是刊刻于明弘治二年(1489)的《宝贤堂集古法帖》,俗称《大宝贤堂》,由明代晋王府世子朱奇源奉其父晋庄王朱钟铉之命集刻;另一套是刊刻于清康熙五十七年(1718)的《古宝贤堂法帖》,俗称《小宝贤堂》,由清代太原知府李叔达(字清钥)从家藏法书中选刻而成。二帖合称为《宝贤堂法帖》,系双塔博物馆的镇馆之宝。

其中,《宝贤堂集古法帖》尤为珍贵,它以宋代《淳化阁帖》《大观帖》《绛帖》《宝晋斋帖》等为底本,收藏了上自史前仓颉,下迄明代张弼,前后跨越数千年共128位书法大家的刻石翰墨精品,堪称一部刻石版的中国书法史,是迄今为止全国保留原石最多的古代法帖。

碑碣刻石迁址新展,宝贤堂石刻馆珍品云集

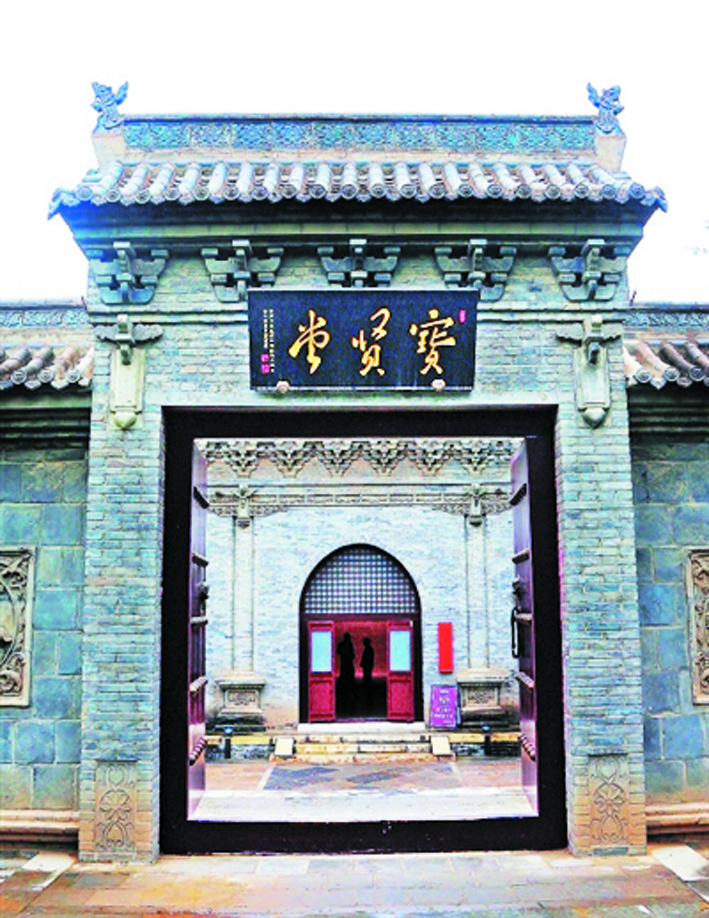

几百年来,《大宝贤堂》《小宝贤堂》200余通碑碣刻石经历了毁坏、散落、寻访、补刻、搬迁等曲折过程。随着双塔博物馆升级改造,原馆区碑廊内的宝贤堂法帖碑刻移迁至宝贤堂石刻馆内,焕发出新的光彩。这些碑碣石刻,汇聚古代著名书法大家的墨迹宝翰于一堂,涵盖真、草、隶、篆诸体,历史、书法、艺术价值极高,堪称明清山西书法发展史上的双璧,不仅推动了明清时期山西书法艺术的发展,更对太原文风文脉的传承起到了积极的促进作用。宝贤堂石刻馆为四合院形制,青砖灰瓦,静谧雅致。共设4个展厅、8个单元,第一至第三展厅展示《宝贤堂集古法帖》,第四展厅展示《古宝贤堂法帖》。

展览珍品不胜枚举。王羲之、王献之、褚遂良、黄庭坚、赵孟頫、米芾、蔡襄、唐寅、文徵明、董其昌、傅山等书法大家的精品佳作,熠熠生辉;宋代大文豪苏东坡的醉笔石刻《赤壁怀古》,笔意狂放;第三展厅有两块特殊刻石,正面是宋代原刻的《绛帖》,背面则刻有《宝贤堂集古法帖》内容,殊为珍贵。

创新展陈活化文物,让冰冷的石头说话

展馆设计风格典雅大气,带给观众极强的艺术感受。色调、灯光、布局、陈设均十分考究,创意十足,既具古意,又有时尚表达。漫步馆内,一步一景,让人不由放慢脚步,细细品味每一个细节。

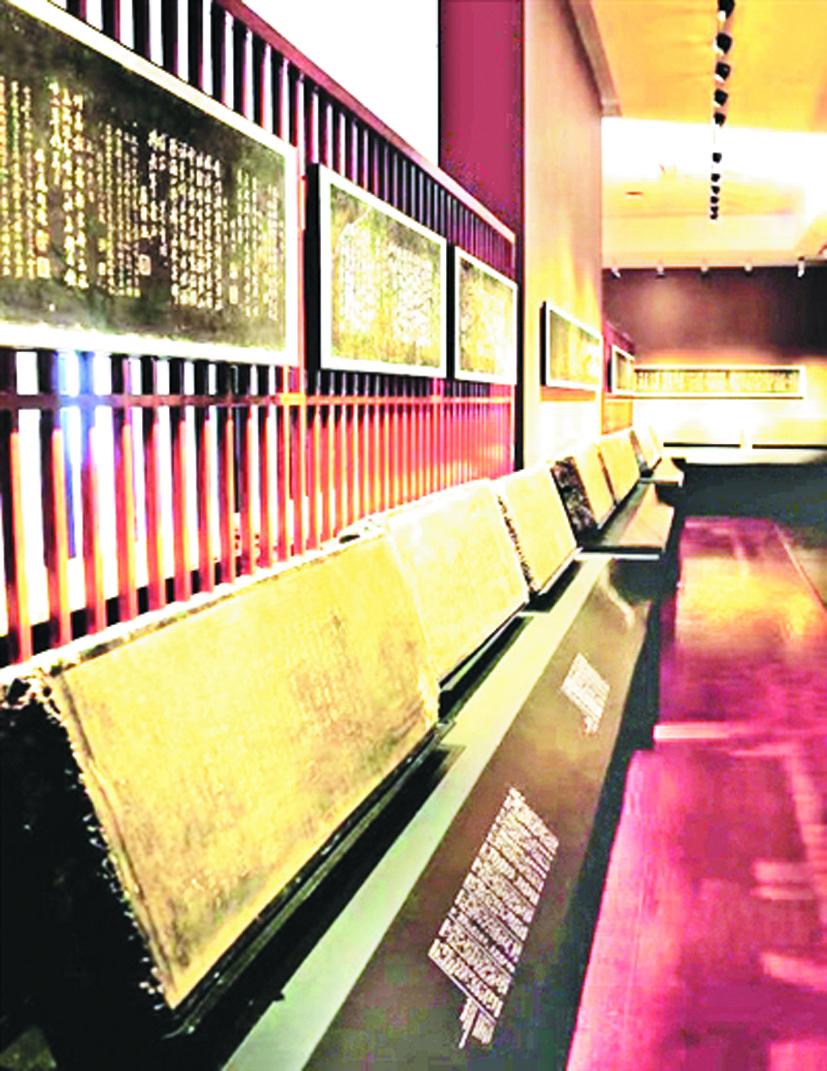

展陈形式新颖独特,便于观众观赏、理解书法内容。每块刻石都量身定做,放置在独立的展台或悬挂于展墙上。每一单元均有概括性介绍:古风意蕴、帝王翰墨、“二王”韵致、尚意好古……重要碑刻均配有相关历史背景及书家解读,如有对“二王”“宋四家”“颜筋柳骨”的解读,有对“太原王氏与琅琊王氏”的特别介绍等;在每一块原石上方,对应展示作品的拓片,便于观众清晰地赏读作品内容;为使普通观众能够辨识龙飞凤舞的行草书法,在原石下方还特别印制了楷书释文及书家介绍,使观众了解书者的同时,对书法作品有更深的认识。

此外,展览还运用了先进的LED动态影像等多媒体手段,让游客全方位体验法帖的艺术魅力和文化价值,获得优秀传统文化的熏陶和滋养。如第一展厅墙体大屏上滚动播放王羲之的《兰亭序》,一笔一画写就全文;顶部设置了《曲水流觞》动画,观众可身临其境,与王羲之、谢安等名士一起举杯共襄雅集,东晋风流,宛然在眼;触击电子屏,可赏析《兰亭序》中风格各异的21个“之”字摹本;“手书”环节,观众在屏幕上选取文字,通过书写即可体会大师的行书笔意,还可获得评级……通过动态书写、影像播放、故事讲述诸多全新的沉浸式互动形态,大大丰富了展览的观赏性,使其更具看点。

参与了展馆策划建设全过程的太原市双塔博物馆馆长冀美俊说:“这种先进的展陈方式,在国内亦不多见。展陈设计的目的,就是在保护的前提下,将传统与现代相融合,通过创新手段合理开发利用,使《宝贤堂法帖》刻石真正地被活化,让冰冷的石头说话,讲述中华民族灿烂的文字艺术和悠久的历史文化,从而走进观众的心里。”在这里,可以尽情体味历代书家传世书艺的神采,心慕手追,获益良多。

多媒体展厅呈现出王羲之精彩的书法世界

宝贤堂石刻馆,古朴典雅

原石、拓片、释文、书家介绍俱全,更便于观展

责任编辑:邵怡焓