近期,太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室在有机半导体材料激发态光物理研究领域取得一系列重要进展,以第一通讯单位或合作单位在国际顶级期刊J. Am. Chem. Soc.(IF = 14.612)和Angew. Chem. Int. Ed.(IF = 12.257)先后在线发表了四篇研究论文,重点实验室助理研究员王龙为论文第一作者和通讯作者。

随着能源危机和环境污染问题的日渐严峻,太阳能作为一种绿色清洁能源广受关注,将太阳能转化为电能的光伏器件产业迅猛发展。单线态激子裂分(Singlet Fission)是一种新的光电转换途径,将其应用在光伏器件中,可以有效降低热损耗的同时,使得器件内光电流增倍,从而能够大幅度提高光电转化效率。然而,目前激子裂分研究主要集中在以并四苯和并五苯为代表的并苯及其衍生物中,这些化合物存在着广受诟病的稳定性和毒性问题,限制了其进一步器件应用。因此,探索新的光物理机制、发展新的材料设计策略、构筑新型高效稳定、适合器件应用的激子裂分材料成为该领域研究热点和亟待解决的关键性技术难题。

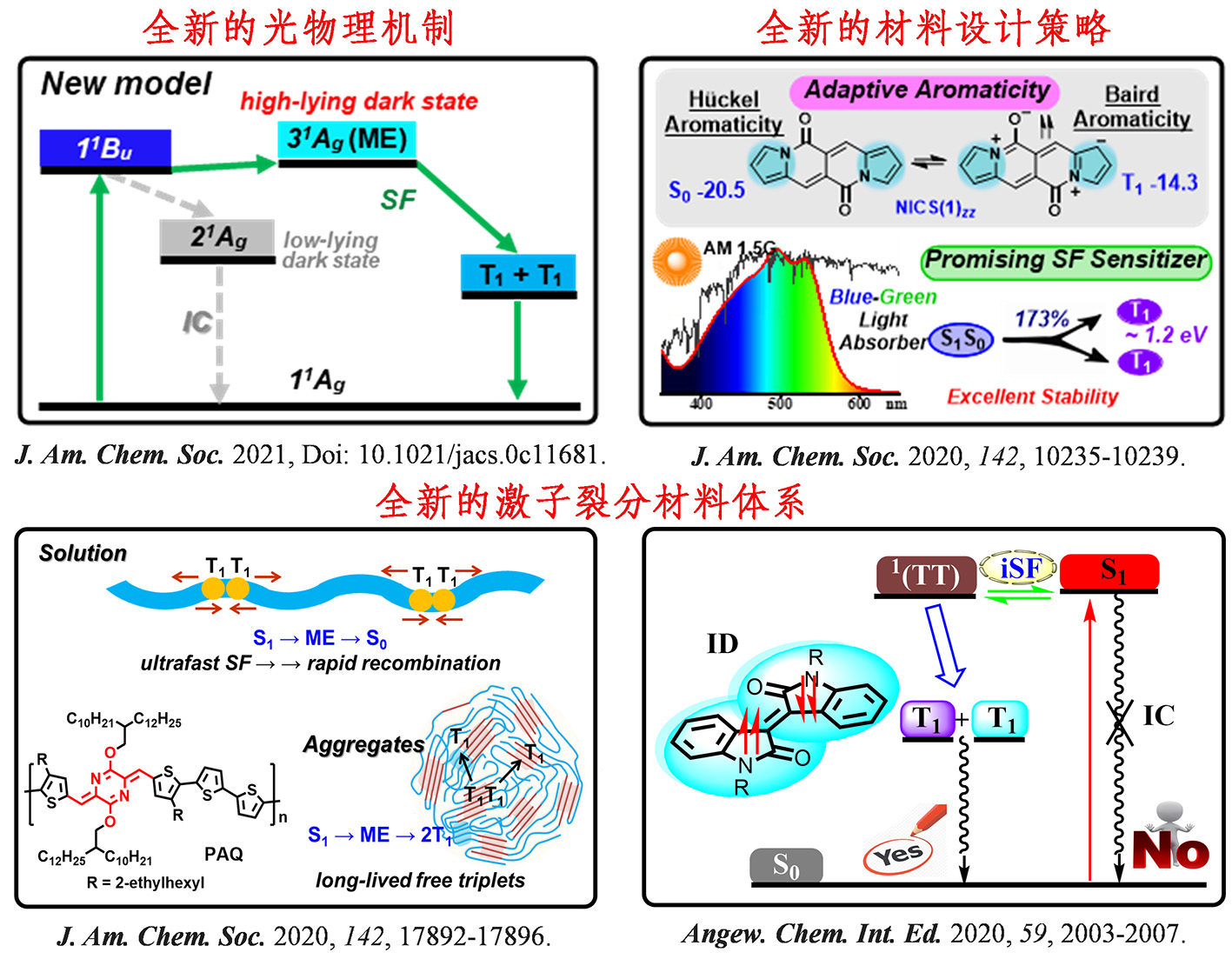

在研究论文中,作者通过稳态和时间分辨瞬态光谱等表征手段,结合各种不同的理论计算方法,分别创新性地开拓了:1.全新的激子裂分光物理模型:高能级暗态介导的全新光物理机制(High-Lying 31AgDark-State-Mediated Singlet Fission);2.全新的激子裂分材料设计策略:双芳香性材料设计策略(Adaptive Aromaticity Design Strategy for Highly Stable SF Materials);3.全新的激子裂分材料体系:苯并二吡咯酮(BDPP)、二吡咯萘啶二酮(DPND)、异靛蓝(ID)和醌式聚合物(PAQ)等结构的全新材料体系。这些激子裂分全新的光物理机制、材料设计策略和材料体系的研究成果为高效光伏材料体系的发展提供了指导原则和理论依据,同时也为材料体系的实际应用奠定了坚实的基础。同行专家评价“这些成果极大地丰富了目前匮乏的激子裂分材料类型,对于新型激子裂分材料的发展具有很好的借鉴意义,同时为新型太阳能电池材料的设计开发和器件应用提供了全新的思路”。文章发表后获得了领域内研究者的广泛关注,先后被X-mol、高分子前沿等科研网站和学术公众号重点报道宣传。目前激子裂分研究已进入快速发展的上升期,而激子裂分光伏器件研究仍处于起步阶段,因此研究团队期望在这些方面做出有意义和创新性的工作,为发展新一代太阳能电池器件和促进社会的可持续发展做出一定的贡献。相关研究得到了中科院化学所姚建年院士和首都师范大学付红兵教授的大力支持,论文的合作者还包括北京师范大学方维海院士、崔刚龙教授、厦门大学朱军教授、美国劳伦斯伯克利国家实验室刘毅博士和杜克大学白书明博士。

王龙助理研究员,先后于兰州大学和中科院化学研究所取得硕士和博士学位,师从王锐院士和姚建年院士。2019年入职我校新材料界面科学与工程教育部重点实验室有机光电研究团队,研究方向为有机半导体材料激发态光物理。2020年已获得国家自然科学基金青年科学基金项目资助,并获评太原理工大学2020年度科技创新先进个人。目前以第一作者及通讯作者在J. Am. Chem. Soc.(3)、Angew. Chem. Int. Ed.(1)、J. Phys. Chem. Lett.(1)、J. Mater. Chem. C(2)、Chem. Commun.(3)等国际著名期刊发表论文10余篇。

太原理工大学有机光电研究团队在OLED、有机光伏以及有机传感探测等有机光电研究领域做了大量的研究工作,取得了众多的研究成果。团队带头人为王华教授,团队现有教授2名、副教授6名、副研究员2名以及博士3名;新世纪人才1名、山西省青年三晋学者3名、山西省青年学科带头人3名。团队先后承担1项科技部国际合作项目、4项国家基金面上项目、11项国家基金青年基金以及20余项省部级项目。先后获得山西省技术发明二等奖1项、山西省自然科学奖二等奖1项;获批美国发明专利2项,国家发明专利40余项。

责任编辑:邬婷